折れない心を育てる

いのちの授業

OK Project: Lessons of Life

「いのちは大事」

頭ではわかっているのに

人はなぜ、頭では「よくない」とわかっているのに、大事な何かを傷つけてしまうのでしょうか?

苦しくて仕方がないとき、自分や他者を傷つけてしまうことがあります。

どうすれば、苦しくても、傷つけずにこれからを生きて行くことができるのでしょうか?

そして、誰かが目の前で苦しんでいるとき、あなたに何ができるでしょうか?

折れない心を育てる いのちの授業 - OKプロジェクト - とは

「折れない(O)心(K)を育てる いのちの授業プロジェクト」は、自分を認め大切に思う気持ちを育むことで、相手をそのまま受けとめ大切にする気持ちを育む-”Iʼm OK. Youʼre OK.” - 精神療法のひとつである、交流分析の考え方になぞらえています。

この授業は、ただ、いのちの大切さを頭で理解するためのものではありません。経験や年齢や立場が上の人が下の人へ一方的に「教える」ものでもありません。「苦しんでいる人」と「ケアする人」を二分するものでもありません。

あるときは苦しむ人に気づき行動する。あるときは誰かが自分を気にかけてくれる。決して平たんではない人生において、様々な場面で、半径5mの人とお互いケアし合えるコミュニティづくりを目指して、子どもも大人も共通言語でともに学んでいくプロジェクトです。

授業開催数

1,119回

都道府県数

46都道府県

折れない心を育てる いのちの授業参加者数

85,493人

2018年に講師認定開始以来の数

(2000年から代表者が1人で実施していた数は含まず、学校等複数クラスは1回で集計)。

「折れない心を育てる いのちの授業」の背景

感情をうまくコントロールできず人に当たってしまったり、自分を傷つけてしまったりする子どもたち。

そもそも自分が苦しみを抱えていることに気づかず、「なんかイライラする」、「なんで自分だけ」と言葉にならないモヤモヤを、態度に表してしまったり、つらいのは自分だけ、こんなことを考える自分はダメなのではないか、どうせわかってもらえない、生きていていいのか・・・と、授業中や休み時間のちょっとした声や授業後の感想文から、子どもたちの苦しみが聞こえてきます。

苦しみは誰もが誰にでも簡単に打ち明けられるものではありません。苦しい気持ちを打ち明けようとしたとき、「そんなことないよ」「大丈夫だよ」と励ます言葉に、それ以上大切なことが話せなくなってしまうことがあります。

一方、苦しむ人を前に、力になりたいと思っていても、見て見ぬふりをしてしまう。誰もが一度は経験したことがあるかもしれません。

活動の原点

エンドオブライフ・ケア協会は、限られた いのちと関わるホスピスの現場で培ってきた、苦しみとの関わり方をもとに、生まれてから最期を迎えるまで、そしてその後も、「大切な存在」と認め合える社会をめざし活動しています。

解決が難しい苦しみを抱えながら、なお穏やかに過ごす人たちから学んできたこと。それは、「自分が誰からも必要とされていない」と感じていた人が、たった一人でも、自分の苦しみをわかってくれる人がいると感じたときに、自分を認め、穏やかさを取り戻す可能性があるということ。たとえ苦しみを解決できなくても、苦しみを通して自分にとって大切な支えに気づくとき、たとえ弱い自分であっても、これからを生きる確かな力になるということ。そして、自分にもできることがある、今度は自分の番だ、と半径5mの人に優しくなれるということ。

- 解決が難しい苦しみ

- 励ましが通じない

- 誰からも必要とされていないと感じる

- 苦しみから支えに気づく

- 苦しむ人を前に私にできることがある

- 自分を認め、大切にする

折れない心を育てる

いのちの授業 が目指すこと

半径5mの人とお互いケアし合えるコミュニティづくり

ホスピスで学んできたマインドは、誰もが誰にでも実践できることとして、「ユニバーサル・ホスピスマインド」と名づけて、対象に合わせたプログラムをお届けしています。「折れない心を育てる いのちの授業」は2000年に始まり、2019年からは全国的に講師育成を開始。以来、学校や地域の様々な場で7万人の方に届けてきました。学んだ人が講師として担い手になる動きも加速しており、全国259名の講師のうち、最年少は小学5年生(認定時)です。(2025年6月現在)

人とのつながりが希薄化するなか、社会の中で孤立し、苦しむ人は増えています。地域福祉・教育に関わる多様な関係者と連携しながら、子どもから高齢者まで、苦しむ人と関われる担い手とコミュニティをともに育んでいきたいと願っております。実現に向けて、一緒に考えてみませんか?

専門的なこころのケアをすべての人生のそばに

「折れない心を育てる いのちの授業」は、対話を通して、自分や他者が大切な存在であることに気づき、向き合う、その入り口に立つ機会として、子どもも大人もそれぞれの立場で学び続けることができるように、プログラムを様々な場面に応用可能です。

-

学校で

-

地域コミュニティで

-

企業研修で

プログラム概要

-

レッスン1

苦しみから支えに気づく

- なぜ人は自分や他者を傷つけるのか?

- 解決できる苦しみと解決が難しい苦しみ

- 穏やかになれる理由:支えとなる関係、選ぶことができる自由、将来の夢

-

レッスン2

苦しむ人を前にしてわたしにできること

- わかってくれる人がいるとうれしい

- 聴くこと(反復・沈黙)

-

レッスン3

自分を認め大切にする

- どんなときに自分を認め大切に思えるか

- 自分が誰からも必要とされていないと感じる苦しみ

- Nanaさんの詩(病がくれた勇気/カラー)

実施対象者の年齢や属性、実施形態に合わせてカリキュラムの調整が可能です。

使用する教材

スライドを使った講義をもとに、ワークシートを用いた個人ワーク、考えを話し合うグループワークを盛り込み、自分ごととして捉えやすい構成にしています。また、子どもから大人まで、それぞれの立場でご覧いただける動画も教材としています。

動画「こころの声を聴いて」

中学生とその両親のお話。

「病がくれた勇気/カラー」

闘病を通して学んだことを詩に託した人のお話。

実施形態

学校であれば、クラスごと・学年一斉・全校一斉、対面・オンライン(Zoom)など、ご要望と対応可能な講師を踏まえて、ご提案させていただきます。

クラスごと

学年/全校一斉

オンライン

- お近くの講師をご紹介いたします。オンラインであれば全国の講師が実施させていただきます。

- 講師となって伝えたい人向けに、講師の認定プログラムがございます。

参加者の声

実績

開催事例

開催レポート

論文掲載

- スピリチュアルケアのエッセンスを学校に届ける「折れない心を育てるいのちの授業プロジェクト」:コンパッション・コミュニティの実現に向けて, 緩和医療学会「Palliative Care Research」Vol.18 No.4 12月公開論文

- 医学部低学年を対象とした病状回復が見通せない苦しさをもつ患者とのコミュニケーション・ロールプレイ演習ースピリチュアルケアの概念をプロフェッショナリズム教育へ転換する可能性ー, 日本医学教育学会「医学教育」第55巻第5号(2024年10月25日発行)

- ~解決困難な苦しみがありながらも私たちは穏やかになれるのか?援助的コミュニケーションとレジリエンス育成の効果に関わる質的研究~, Journal of Hospice & Palliative Nursing, 2020

メディア掲載

-

子どもたちが認定講師に

2024年8月22日付『朝日新聞』朝刊・デジタル版

(#withyou~きみとともに~)

子どもが伝える「いのちの授業」 生きづらさ経験、次は自分が講師に (有料記事) -

第1回講師トレーニングの様子

2019年8月29日付『朝日新聞』夕刊・デジタル版

(#withyou~きみとともに~)

大丈夫、支えはあるよ 横浜の医師、「いのちの授業」20年 (有料記事) -

授業内容とプロジェクトの背景について

先生のための教育事典EDUPEDIA

「折れない心を育てる いのちの授業」〜ホスピスの現場から生まれた人生の授業〜 -

コロナ禍でのいのちの授業

2020年12月11日付『南海日日新聞』

「折れない心育む授業」人気 大和診療所長ら講師 緩和ケア手法、コロナ禍で注目

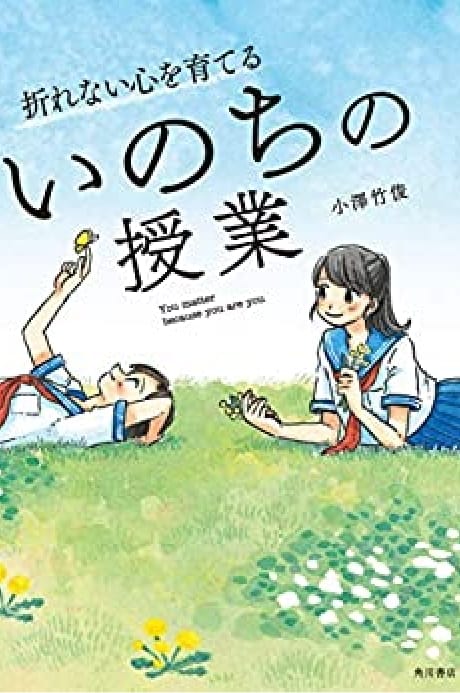

書籍『折れない心を育てる いのちの授業』

人生を歩み続ける力、折れない心の育て方を「ホスピス」の現場から学ぶ

コミュニケーションツールの多様化により複雑になっている人間関係、ひきこもり、不登校など……生きづらさを抱える子どもたち、そして様々な場面で悩み苦しんでいる大人に向けて、ホスピス医として今まで3000人以上看取ってきた著者が、「自分が命の現場で学んだことを伝えたい」としてスタートした「折れない心を育てるいのちの授業」プロジェクト(OKプロジェクト)。本書では、2人の中学生・ユキとはるかの「自分を認めて人に優しくなれる物語」として、そのエッセンスを取り入れながら、自分、そして他人の苦しみ・悩みとの向き合い方や「自分はこれで良い」と思える自己肯定感の育み方など、これからの人生を強く優しく歩み続けるために大切なことを伝えていきます。親子で一緒に読む本としておすすめです。

また、子どもたちに知っておいてもらいたい「死」と「生き方」の考え方についても収録。「人は死ぬ時にどんなことを考えるのだろう」「人は、死を目の前にしても、多くの自分を支えるものに気づき、心穏やかに過ごすことができる」「永遠のお別れの際の向き合い方」「この世からいなくなった後の絆について」など、ホスピス医ならではの観点で、自分らしく生きていくために必要な「支え」の大切さ、気づき方を語ります。

(KADOKAWAより)

「折れない心を育てる いのちの授業」

を実施しませんか?

このテーマを学べる場をつくってみませんか?

最寄の講師が訪問、またはオンラインで実施いたします。

以下のボタンからフォームに進み、ご入力ください。

ご入力のメールアドレスに自動送信で写しが届かないときには、

お手数ですが、お電話にてお問い合わせをお願いいたします。

(03-6435-6404)

あなたも認定講師として

伝えてみませんか?

講師やコーディネーターとして、ご自身で伝えていくことに関心のある方には、「講師トレーニング」にご参加いただければ幸いです。一定の基準を満たしていただいた方は、認定講師として資料を使って授業を行うことができます。

講師トレーニングでは、学校や地域の関係者、あるいは身近な方へ紹介する上でのポイントをつかんでいただくことができます。

いのちの授業の実施を

寄付で応援して

いただけませんか?

みなさまからのご寄付により、全国の学校、職場、地域で授業の実施が可能になります。講師の育成や教材開発・更新、仕組みの開発など、いただくご寄付を活用させていただければ幸いです。応援いただけませんか?

よくいただくご質問

一斉授業となりますか?それとも、クラスごとの実施となりますか?

地域にもよりますが、対象とご希望を伺ったうえで、ご提案させていただければ幸いです。

教職員や保護者向けにもできますか?

はい、対象に応じて授業を行うことが可能です。また、子どもを対象とした場合であっても、大人も一緒にご参加いただくことも可能です。メッセージは普遍的な内容であるため、お聴きくださる方それぞれの立場で自分のこととして考えていただくことができます。

遠方になるかと思うのですが、講師に来ていただくことはできますか?

場所を教えていただいた上で、お近くの講師が伺うか、オンラインでの開催をご提案することもございます。

費用はどのくらいかかりますか?

対象や実施形態、ご予算を伺い、ご提案させていただければ幸いです。

© End-of-Life Care Association of Japan