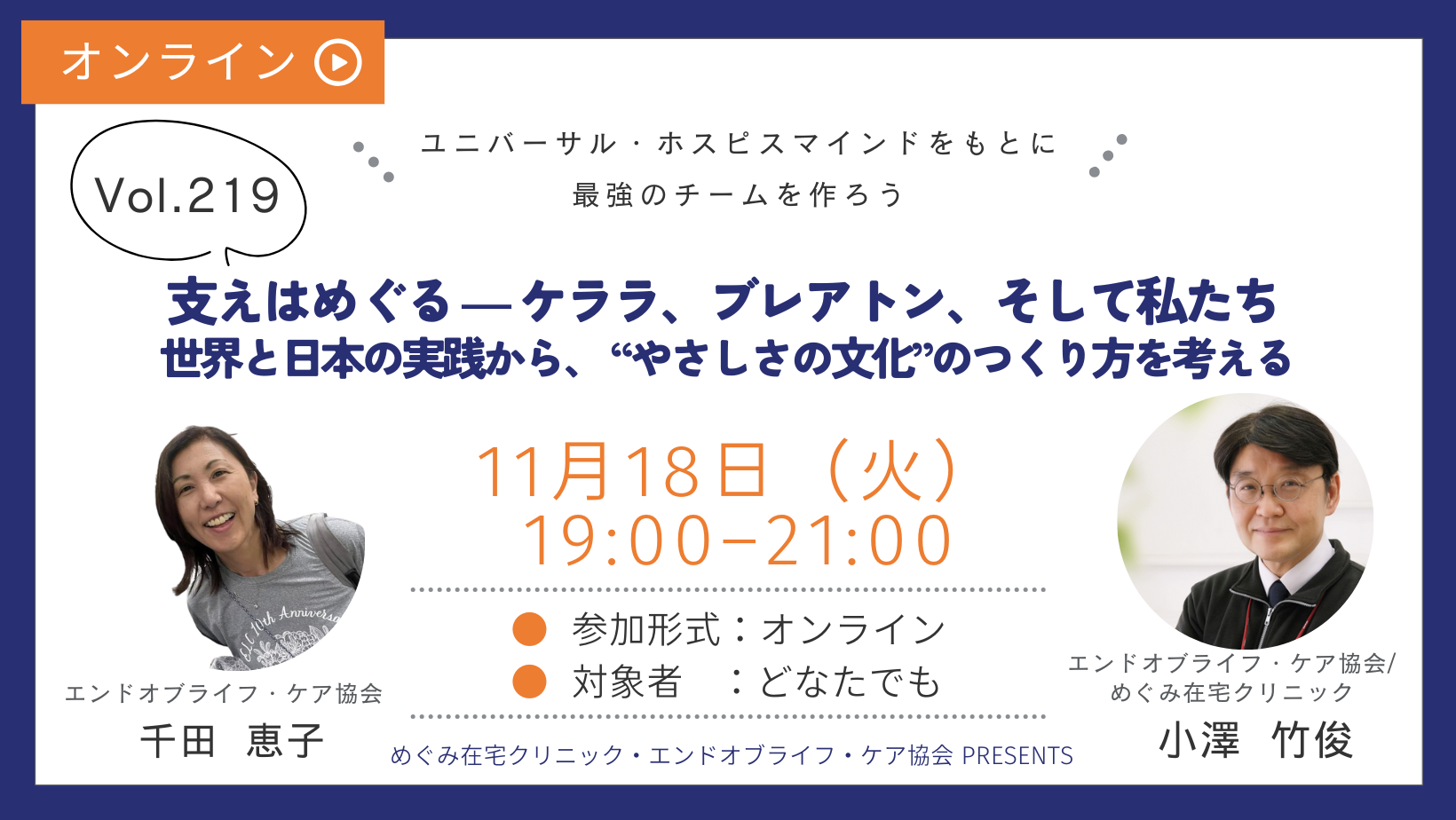

【イベント】支えはめぐる ― ケララ、ブレアトン、そして私たち 世界と日本の実践から、 “やさしさの文化”のつくり方を考える:第219回

10周年を迎えた今、私たちはあらためて世界の実践に目を向けました。

それは、海外に学ぶこと自体が目的ではなく、

日本の現場で見えてきた「若者の変化」と地続きのものが、世界でも起きていたからです。

インド・ケララでも、イギリス・ブレアトンでも、日本と同じように

「誰かの苦しみに気づき、動き始める」若者たちの姿があります。

そこに共通して浮かび上がったキーワードが、

”若者”の“自分ごと”でした。

ケララの学生も、ブレアトンの若者も、日本の子ども・若者も、

小さなきっかけが“スイッチ”となり、行動が生まれていく。

今回は、世界の実践をヒントに

「コンパッションはどこから生まれるのか?」

を参加者のみなさまと一緒に見つめ、

日本の実践、そしてこれから始まる新しい挑戦へとつなげていきました。

なぜ「世界の実践」なのか

孤独・孤立は、いまや世界共通の問題です。

しかし同時に、世界のさまざまな地域では、

「若者が立ち上がり、地域とともに苦しみを支え合う文化」が育まれています。

今回取り上げたケララ、ブレアトン、日本の3地域には、共通する3つの流れがありました。

1. 若者が動き出す“きっかけ”がある

2. 地域が若者を支える土壌をつくる

3. ケア(care:気にかけること、大切にすること)が“自分ごと”として巡り、次の世代へ受け継がれる

この3つの視点で世界の実践を見つめることは、

日本で取り組む「いのちの授業」や

ホスピスのマインドを文化にしていくうえでヒントになります。

そして何より、

「世界中に仲間になる実践がある」

という事実は、私たちに大きな希望を与えてくれます。

インド・ケララ:若者の自分ごとから始まるケアの文化

南インド・ケララ州コーリコード(人口約43万人/この地域の緩和ケアを担う

重要拠点 IPM:Institute of Palliative Medicineが支える地域は250〜300万人)。

医療保険制度がほとんどないなか、“痛みなく暮らすこと”を地域全体で支える

緩和ケアモデルが30年以上続いています。

● 地域全体で“Needs first”

住民ボランティア3万人超、ケアの主軸である自宅への訪問ケアにも

ボランティアが主体となって関わります。

「何が必要か」「どこに困りごとがあるか」を、まずボランティアが聴き取り、

必要な方策を拠点で検討し、必要に応じて医療につなげていきます。

● ケアは住民による寄付で支えられる

保険がないなかで、費用は多くが地域住民による寄付でまかなわれています。

住民ボランティアはケアだけでなく、こうした寄付を集めるファンドレイジング活動

にも携わります。スーパーやモール等での募金箱設置、一般的な展示会等での

バザー販売、さらには、小学校等で子どもたちにも募金活動の協力呼びかけることもあります。

大事なことは、このような機会を通して、

「緩和ケアは、すべての人にとって必要なものであり、コミュニティのもの

(=自分たちの力で支え合うもの)」という前提がしっかりと、ケアを必要とする

前の段階から、地域住民に共有されていくという点です。

● 若者の関わりが文化をつくる

IPMと連携する形で、SIPC:Students’ Initiative in Palliative Care という

学生主体の活動があります。

IPMのコンサルタントであるSaifさんが大学を回って火をつけ、

そこで目覚めた学生たちが、部活のように集まってくる。

ある人は患者さんのもとへ行き、ある人は得意なSNSを活用して募金を集める。

それぞれの得意を持ち寄ります。

象徴的なのが、3日間で2万人の住民を動員するお祭りです。

屋台や演劇なども含めた楽しいひとときそのものが、緩和ケアの啓発活動であり、

ファンドレイジングにもなっています。

大学生たちは研修を受け、ペアで家庭訪問を経験します。

家族と時間を過ごす・介護を手伝う・本を読む・話を聴く…。

ここでの最初の気づきは

「苦しむ人は“遠い誰か”ではなく、“自分と地続きの存在”である」

という実感です。そこから

・自分の存在が誰かの支えになる体験

・信頼や感謝のやり取り

・友人を連れて戻ってくる循環

へとつながっていきます。

たった一度の訪問が、若者にとっての「スイッチ」になることをSaifさんから教えていただきました。

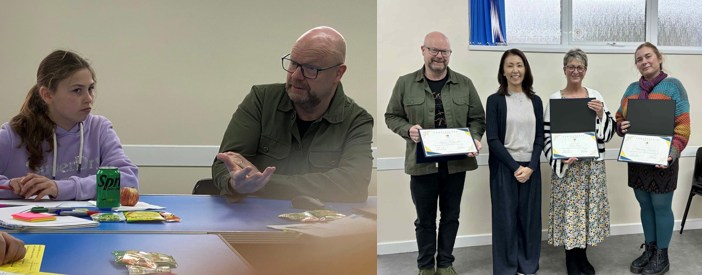

※3月に一緒に現地に伺わせていただいた、慶応義塾大学の堀田先生と医療福祉関係者のみなさま、そしてSIPCの学生たちとSaifさん

イギリス・ブレアトン:若者が地域の希望になる村

イングランド中部・ブレアトン(人口6,500人)。

元炭鉱の地域で、経済の変動とともに若者向けサービスが廃止され、

荒れた時期を経験しました。

そこから10年以上にわたり、ユースワーカーのSueさんが若者のそばで

伴走し続けたことが、地域再生の大きな起点になります。

● コロナ禍で生まれた「自然発生のケア」

ロックダウンのさなか、Sueさんはたまたま買い出しに出かける

高齢者を見かけました。

感染した家族のためにご自身が出かけるしかなかったのだそうです。

「同じことがほかでも起きているのではないか」と、

Sueさんは一軒一軒家庭訪問をし始めます。

やがてそこに若者がボランティアで加わりました。

買い物・配食・電話相手・看取り・遺言の預かりまで、

3,500世帯を支えたといいます。

● 若者が若者を呼ぶ

コロナ前から若者のボランティア活動は存在していましたが、

コロナを経て一層活発になっていきます。

今は、長期休暇には、1日350人以上の子ども若者が村外からも

参加する野外活動を若者たちの手で企画。

かつて支えられた若者が、今度は次の世代を支える立場に立っていきます。

こうした営みが評価され、世界で初めて

Compassionate Community Charterの認証を受けました。

ここでも核となっているのは、

「誰かのために動きたい」という若者の内発的な動機。

将来はユースワーカーになりたい。児童心理司になりたい。スポーツのトレーナーになりたい。

現地では、次の世代を応援する立場を目指す声を複数伺いました。

※ブレアトンのキーパーソン、ユースワーカーのSueさん

日本:OKプロジェクトがつくる「やさしさの循環」

日本でも、孤独や孤立は深刻で、

不登校は35万人、10〜39歳の死因1位は自殺といった状況が続いています。

● やさしさは誰にでもある?

やさしさは本来誰にでも備わっているという見方もあります。

一方で、授業で、「目の前で苦しむ人に、あなたは何ができますか?」

と投げかけると、「放っておく」と返ってくることが、たびたびあります。

様々な理由があると思います。

興味深いのは、授業後の感想文では、それとはまったく異なる反応が見られることです。

その前に、授業を通した学びの流れをご紹介します。

● 学びの流れ

・苦しみに気づく

・苦しみを通して支えがあったことに気づく

・たとえ解決が難しい状況にあっても、相手の笑顔のために「自分にもできることがある」と気づく(具体的には、話を聴くことなど)

・行動する

これは、ケララやブレアトンの流れと似ています。

● 授業後の声

授業後には、次のような声が寄せられています。

「この世から早くいなくなりたいと思っていたけど、もう少し生きようと思いました」(小5)

「お母さんが解決策を言う前に、まず聴いてくれたらうれしいと伝えたい」(中1)

「友達から“死にたい”と言われ、相手にとっての希望になりたいと思った」(中2)

「今度は僕の番です」(中3)

“支えてもらう側”から“誰かを支える側”へ。

その行動の表れのひとつが、講師になって伝える、というアクションです。

● 7年間で広がった学びの輪

参加者:81,932名

講師:1名 → 268名(うち学生講師15名)

イギリスでも現地講師が誕生し、学びは国境を越えはじめています。

近い将来、イギリスにも学生講師が誕生するかもしれません。

対話:

当日は、2つの問いをもとに小グループで対話を行いました。

問い①

あなたが最初に「誰かの力になりたい」と思ったのは、いつですか?

そのきっかけになったことはありますか?

問い②

これから誰と“やさしさの連鎖”をつくっていきたいですか?

“やさしさ”は、めぐりながら深まっていく

3つの地域に共通していたのは、

ケアは特別な誰かの役割ではなく、

“自分の存在が誰かの支えになる”と気づいた瞬間に始まるということでした。

そして、その気づきを支えてくれるのは、

・そばで見守る大人

・一緒に動く仲間

・「あなたにもできる」と信じてくれる人

です。

ケアの主体は、若者だけではありません。

私たち一人ひとりが、次の“やさしさの循環”のはじまりになれるのだと思います。

参加者の声

・学生が地域に関わっていくことで、自分の存在が誰かの支えになるという言葉に感動しました。

・大切にしていきたいことや、自分の発火点に気付かされました。

・情報を得ることもできたが、参加者一人一人の誠実な考え、思いを聞かせてもらうことができた。

・コンパッションが伝染するのを諦めてはいけないことを学びました。

・親子で講師をされている方がみえ、強い刺激になりました。

・あきらめずに、みんなが幸せになれる社会を作るための努力を続けよう・・そう思えました。少し、しぼみかけていた気持ちが元気なりました。

・住んでいる場所や文化が違えど、人を想う気持ちや優しさが連鎖するという本質的な部分は、共通なんだと改めて感じました。また、そのことについて共に考える仲間がいる事は「希望」だと感じました。

・グループの皆様がまずとても温かな心で、それぞれの地域で頑張っておられることを伺うことができて、勇気を頂きました。既に具体的に行動に移されているかた、模索している方、それぞれの立場はありながら向かっている方向は同じだと感じました。

・本物の地域包括ケアシステムだと思った。

・次の世代へつなぐ姿勢に触れ、「私には何ができるか」と考えるきっかけになりました。

最後に

「支えはめぐる」というタイトルの通り、

ケアは“誰かから誰かへ”静かに、確かにめぐっていきます。

その循環を育てるために、

ELC協会はこれからも

ユニバーサル・ホスピスマインドをもとに、次の世代が“自分の番だ”

と思える場づくりを進めていきます。

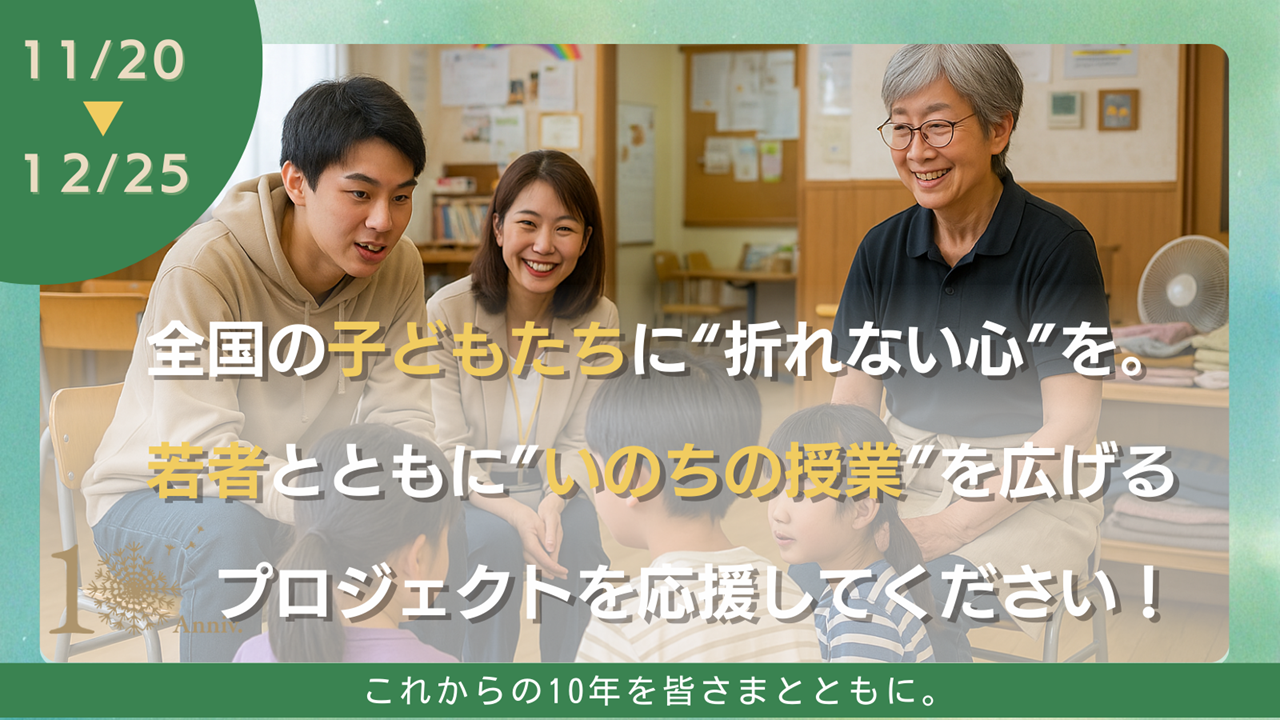

現在(11/20〜12/25)、いのちの授業キャンペーンを実施中です。

ぜひみなさまのお力もお借りできましたら心強いです。

ご参加くださった皆さま、ありがとうございました。

次回も、第三火曜日の19時に開催予定です。

---------------------------------------------------

\次回のご案内/

---------------------------------------------------

【日時】2025年12月16日(火)19:00-21:00

【場所】オンライン

【申込】https://endoflifecare.or.jp/programs/show/9114

【参加無料】今年一年をふりかえり 未来に向けて夢を語る会:第220回 ユニバーサル・ホスピスマインド

・難しい専門用語は使いません

・どなたでもご参加いただけます

・対人援助に関心がある方、日々の関わりにヒントが欲しい方におすすめです

今回のイベントでは限られた時間のなかでの情報提供でしたので、

後日再録を予定しております。よろしければフォローお願いします。

エンドオブライフ・ケア協会設立10周年関連情報

10年間のあゆみやこれからのことを随時更新して参ります。

ぜひこのサイトをたびたび訪れてあなたの声を聴かせてください。

ページの参照はこちらから

-

研修・イベント開催予定

◆エンドオブライフ・ケア援助者養成基礎講座

- ・2025年12月7日(日)9:00〜17:30(福岡)

- ・2025年12月20日(土)9:00〜17:30(オンライン)

- ・2025年12月21日(日)9:00〜17:30(名古屋)

-

・2026年1月8、15、22日(木)19:30〜22:00(オンライン)

・2026年1月11日(日)9:00〜17:30(東京)

・2026年1月25日(日)9:00〜17:30(仙台)

・2026年2月7日(土)9:00〜17:30(名古屋)・2026年2月14日(土)9:00〜17:30(オンライン)

・2026年2月22日(日)9:00〜17:30(大阪)

・2026年3月1日(日)9:00〜17:30(東京)・2026年3月4、11、18日(水)19:30〜22:00(オンライン)

◆折れない心を育てる いのちの授業講師トレーニング

・2025年9月21日(日)10:00〜16:00(オンライン)

・2026年1月12日(月・祝)10:00〜16:00(オンライン)

お申込み

こちらから

#ユニバーサルホスピスマインド

#エンドオブライフ・ケア

最近の記事

カテゴリー

© End-of-Life Care Association of Japan